Es gibt für alles eine Norm. So auch für den Umweltschutz – konkret für die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen. Das klingt erstmal sinnvoll. Doch wie immer, wenn es um Normen und Zertifikate geht, stellt sich die Frage: Wem nützt das wirklich? Veranstaltern, die sich ein grünes Label anheften wollen – oder tatsächlich der Umwelt? Die DIN ISO 20121 ist ein international anerkannter Standard, der nachhaltiges Eventmanagement fördern soll. Doch was bedeutet das konkret für Veranstalter?

Ursprung und Zielsetzung der Norm

Die DIN ISO 20121 ist eine internationale Norm, die Veranstaltungsunternehmen ein Managementsystem zur Verfügung stellt, um Nachhaltigkeit in ihre Abläufe zu integrieren. Entwickelt wurde sie im Zuge der Olympischen Spiele in London 2012 – mit dem Ziel, soziale, ökologische und ökonomische Aspekte systematisch zu berücksichtigen. Der Ansatz: Jede Organisation setzt sich eigene Ziele, identifiziert ihre größten Hebel – etwa Energieverbrauch, Mobilität oder Abfall – und dokumentiert, wie sie Verbesserungen erreicht.

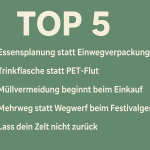

Soweit die Theorie. In der Praxis fällt auf: In der Praxis wird die DIN ISO 20121 oft genutzt, um Nachhaltigkeitsprozesse bei großen Events wie Festivals, Kongressen oder Sportveranstaltungen zu strukturieren. Die Norm schreibt jedoch keine konkreten Maßnahmen vor. Keine Emissionsgrenzen. Keine verpflichtenden Verkehrskonzepte. Kein Verbot von Einwegplastik. Stattdessen definiert sie einen Rahmen, in dem die Organisation selbstständig entscheiden kann, welche Ziele relevant und erreichbar sind. Das führt zu einer großen Spannbreite – von ambitionierten Öko-Strategien bis hin zu minimaler Symbolpolitik.

Checkliste abhaken reicht nicht aus

Viele Veranstalter nutzen Checklisten, um sich durch die Anforderungen der Norm zu arbeiten. Das kann helfen, den Überblick zu behalten. Doch wer nur abhakt, was erledigt ist, ohne die Auswirkungen zu hinterfragen, verfehlt den Sinn des Systems. Sowohl die Norm selbst als auch begleitende Leitfäden wie die des Umweltbundesamts oder der GUTcert stellen klar: Checklisten sind Werkzeuge, keine Lösungen. Wer seine Veranstaltung nach DIN ISO 20121 zertifizieren lässt, kann nicht nur ökologische Verantwortung zeigen, sondern sich auch von der Konkurrenz abheben.

Ein nachhaltiges Eventmanagement verlangt jedoch mehr – etwa die kritische Reflexion darüber, welche Maßnahmen wirklich etwas verändern. Eine Liste zum Abhaken wird nur dann wirksam, wenn sie Teil eines durchdachten Systems ist, das sich regelmäßig selbst überprüft und verbessert.

Beispiele für Maßnahmen sind Arbeitsanweisungen, Dokumentationen usw. Also Selbstverwaltung.

Gibt es überhaupt messbare Kriterien?

Ja – aber nicht einheitlich. ISO 20121 verlangt die Definition eigener messbarer Nachhaltigkeitsziele, schreibt aber keine festen Grenzwerte vor. Das bedeutet: Ein Unternehmen muss zum Beispiel selbst entscheiden, ob es seinen Stromverbrauch um zehn Prozent senken will, veganes Catering einführt oder auf Dienstreisen mit dem Flugzeug verzichtet.

Ob ein Ziel als „nachhaltig“ gilt, hängt stark vom Maßstab der Organisation ab. Zwei Veranstaltungen können ISO-zertifiziert sein, obwohl sie völlig unterschiedliche Prioritäten setzen. Der Vorteil: Flexibilität. Der Nachteil: Wer wenig ambitioniert ist, wird trotzdem belohnt. Kritiker bemängeln, dass die DIN ISO 20121 zwar theoretisch viel Potenzial bietet, in der Praxis jedoch oft zur Imagepflege genutzt wird – Stichwort Greenwashing.

Warum ist die Norm so offen formuliert?

Gerade diese Offenheit wird oft kritisiert. Doch sie ist kein Fehler, sondern ein Prinzip. Die Norm soll für kleine Konferenzen ebenso funktionieren wie für internationale Großevents. Statt ein starres Regelwerk aufzuerlegen, setzt sie auf einen prozessorientierten Ansatz, der Verantwortung überträgt – an Veranstalter, Dienstleister, Auftraggeber. Wer ISO 20121 umsetzt, verpflichtet sich zu einem Kreislauf aus Zielsetzung, Umsetzung, Kontrolle und Verbesserung.

Das Problem: Die Norm verlangt nur, dass ein Prozess existiert – nicht, dass er ehrgeizig ist. So entsteht Raum für kosmetische Maßnahmen, etwa ein Nachhaltigkeitsbericht ohne Wirkung. Die eigentliche Herausforderung liegt also nicht in der Norm, sondern in der konsequenten Anwendung. Die DIN ISO 20121 kann ein hilfreiches Instrument sein – vorausgesetzt, sie wird nicht nur zur Dekoration des Nachhaltigkeitsberichts verwendet, sondern ernsthaft umgesetzt.

Mobilität – warum ist der ÖPNV nicht automatisch inklusive?

Einer der größten Emissionsfaktoren bei Veranstaltungen ist die Anreise. Trotzdem enthalten viele Tickets keine ÖPNV-Kombitickets, obwohl diese eine effektive Maßnahme wären. Warum?

Die Norm schreibt keine konkreten Maßnahmen wie „Bahnfahrt inklusive“ vor. Sie fordert nur, dass Mobilität als Thema behandelt wird, wenn sie wesentlich ist – was sie fast immer ist. Dass dann trotzdem keine Kombitickets angeboten werden, liegt meist an Kostengründen oder mangelndem Engagement. Wer ein ernsthaft nachhaltiges Event plant, sollte diesen Bereich jedoch nicht ignorieren. Leitfäden wie der des Umweltbundesamts empfehlen Kombitickets ausdrücklich.

Das zeigt: Die Norm gibt die Richtung vor, aber der Veranstalter entscheidet über das Tempo.

Zwischen Anspruch und Realität

Die DIN ISO 20121 bietet ein solides Fundament für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement – wenn sie mit Ernsthaftigkeit umgesetzt wird. Sie zwingt Unternehmen, sich mit ihren Umweltauswirkungen auseinanderzusetzen, Prozesse zu dokumentieren und kontinuierlich zu verbessern. Doch sie schützt nicht vor Greenwashing, solange Zertifikate als Marketinginstrument genutzt und wirkungsvolle Maßnahmen ignoriert werden.

Ein ISO-Label allein macht kein Event grün. Entscheidend ist der Wille, tatsächlich etwas zu verändern. Denn Normen können den Rahmen setzen – füllen müssen ihn die Menschen, die Veranstaltungen gestalten.