Wer sich ein Festival-Ticket kauft, muss oft zwischen dem normalen und dem Green-Camping-Ticket entscheiden. Doch was ist der Unterschied? Ist Green-Camping wirklich nachhaltiger? Ruhiger? Oder ist es in Wirklichkeit nur Green-Washing mit guter PR-Strategie?

Die Idee klingt zunächst vielversprechend: Ein speziell ausgewiesener Campingbereich für Besucher:innen, die Rücksicht auf Umwelt und Mitmenschen nehmen wollen. Weniger Müll, mehr Achtsamkeit, keine Pavillon-Friedhöfe. Aber wie viel Nachhaltigkeit steckt wirklich drin?

Was ist Green-Camping überhaupt?

Green Camp Areas sind meist optional buchbare Campingflächen auf Festivals, bei denen bestimmte Regeln gelten – z. B.:

- Kein Müll liegen lassen

- Kein Einwegplastik

- Keine lauten Musikboxen

- Teilweise: Teilnahme an Müllsammelaktionen oder Clean-Up-Aktionen

Die Botschaft: Wer hier campt, tut der Umwelt etwas Gutes – oder zumindest weniger Schlechtes.

Die Realität vor Ort: Zwischen Ideal und Illusion

In der Praxis ist das Green Camp oft eine Mischung aus Überzeugten und Bequemlichen. Einige nehmen das Konzept ernst, bringen eigenes Besteck mit, sortieren Müll, reisen mit dem Zug an. Andere buchen es, weil es näher an der Bühne liegt oder einfach sauberer aussieht – ohne sich an die Spielregeln zu halten.

Kontrollen finden selten statt. Green-Camper:innen verlassen sich auf Eigenverantwortung – was gut gemeint ist, aber nicht immer funktioniert. Wenn am Montagmorgen dann doch Zelte, Verpackungen und Bierflaschen liegen bleiben, stellt sich die Frage: Wo endet die Idee, und wo beginnt der Etikettenschwindel?

Veranstalter zwischen Verantwortung und Marketing

Für Festivals ist Green Camping ein starkes Kommunikationsinstrument. Es zeigt, dass man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt – gerade in einer Zeit, in der das Thema gesellschaftlich relevanter denn je ist. Aber:

Reicht es, ein paar Quadratmeter umzubenennen und ein paar Verhaltensregeln auszuhängen?

Wirklich nachhaltig wäre es, das gesamte Festivalgelände nach Green-Camp-Prinzipien zu strukturieren: verbindliche Müllkonzepte, Anreizsysteme für umweltfreundliche Ausrüstung, mehr Refill-Stationen, klare Limits für Einweg-Equipment.

Green Camp Areas sind oft nur ein kleiner, symbolischer Teil – der Rest des Geländes sieht aus wie immer: voll, laut, vermüllt. Wenn Nachhaltigkeit nur auf einen abgetrennten Bereich begrenzt bleibt, droht der Green-Washing-Vorwurf zurecht.

Gute Idee – aber bitte konsequent!

Green Camp Areas sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber sie ersetzen kein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept. Wer es ernst meint – ob Veranstalter:in oder Besucher:in – muss mehr tun als ein Label kaufen.

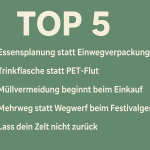

Und das fängt bei Fragen an wie:

Wie komme ich an? Was nehme ich mit? Was lasse ich zurück?

Denn echte Nachhaltigkeit zeigt sich nicht im Ticket, sondern im Verhalten.